Claudio Magris

30 luglio – 11 agosto 1996

Caro Livio,

qualche tempo fa, mentre stavamo chiacchierando in un’osteria nei pressi del tuo studio, tu, non mi ricordo a che proposito, a un certo punto, rivolgendoti a me ma anche al bicchiere che avevi davanti a te stesso, hai detto:” e da questo momento può succedere di tutto”. Veramente l’hai detto in triestino, con quella famigliarità col destino, con l’assurdo e con l’imperscrutabile che solo il dialetto natìo può esprimere. Non ho mai dimenticato quella frase o meglio il modo in cui tu l’hai detta, il tuo sguardo assorto, pieno di disincantata fraternità per il mondo.

|

|

Quelle parole, dette ovviamente da te senza alcuna pretesa sentenziosa, non erano certo, di per sé, niente di originale, perché sappiamo bene che sempre può succedere di tutto e che, come dice il vecchio proverbio ebraico, il mondo può essere distrutto fra la sera e il mattino. Ma la poesia – la poesia delle opere d’arte, ma anche quella creata con i gesti autentici della vita – non consiste in trovate eccentriche o eclatanti, bensì nell’intensità con la quale essa ci fa improvvisamente vedere o sentire ciò che avevamo sotto gli occhi ma di cui non ci eravamo veramente accorti; così, dopo Sera di febbraio di Saba, guardiamo e percepiamo in altro modo il giorno che cala, il trascolorare delle ore.

Da quella volta, grazie al tuo gesto e alle tue parole buttate lì senza farci troppo caso, io so veramente – con spontanea immediatezza, direi fisicamente, e non solo con l’ovvia consapevolezza intellettuale – che tutto può accadere, che la promiscuità di tragedia, felicità, banalità e squallore, descritta nelle pagine della letteratura mondiale e vissuta cronaca quotidiana dell’universo, aspetta fuori dalla mia porta, come la fila della gente davanti allo sportello d’un ufficio.

Ma la tua tranquillità, quella indomita e bonaria dimestichezza con la sfinge che c’era nel tuo gesto, mi insegna a non aver timore di quell’incertezza incombente, a non prendere neanche con troppa gravità il destino e a dirgli di non darsi troppe arie; mi aiuta dunque a vivere. La tua pittura è, fra tante cose, anche quel gesto, innalzato al piano di un’intesa, splendida arte. I tuoi quadri hanno quella simbiosi di fede e disincanto che contrassegna la vera poesia, quella che non interessa soltanto le classificazioni critiche, ma arricchisce la vita e finisce per farne tutt’uno con essa. Disincanto, perché nei tuoi caffè e nelle tue osterie, nei tuoi vetri o specchi appannati, nei tuoi personaggi solitari e silenziosi, nei tuoi vecchi malinconici e abbandonati, che affondano come ombre nell’ombra, nei tuoi muri screpolati, nello sguardo delle tue creature, c’è tutta l’esperienza del dolore e della solitudine, la coscienza del finale della partita, il naufragio e l’abbandono che l’esistenza ci riserva, il nulla che ci circonda.

|

|

Fede, perché in ogni dettaglio anche desolato che il tuo pennello fissa sulla tela c’è un tenace e indistruttibile amore per gli uomini; l’amorosa umiltà di chi condivide sino in fondo il destino di tutti e trova in questa partecipe fraternità il senso stesso della vita e la discreta, sommessa ma incancellabile forza di guardare in faccia la sua pena e di sopportarla.

Un umile ma anche sanguigna e picaresca umanità, che c’è anche nelle bellissime pagine della tua Feldpost 15843, che fanno di te, nell’incisiva schiettezza della testimonianza della nostra tragica storia, un intenso scrittore: penso – per fare solo un esempio fra i tanti – a quell’indimenticabile momento in cui tu, nel campo di lavoro tedesco nel quale sei prigioniero per esserti ribellato alla chiamata del Leviatano, e naturalmente non hai certo l’intenzione di lavorare per la grandezza del Reich, per un attimo, colpito dal dolore del soldato tedesco, che è il tuo sorvegliante – nemico ma ha appena perso sotto le bombe la sua famiglia, ti metti – per la prima volta – a scavare più forte nella buca, simile a quella in cui immagini siano sepolti i suoi. Caro Livio, come sai non ho né la possibilità né la capacità di scrivere uno studio critico sulla tua pittura, che sento così intensa e vicina.

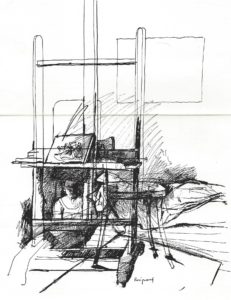

Ti posso solo dire grazie per la tua pittura, per quei caffè e osterie nei quali mi sento di casa anch’io e che sono il nostro Teatro del Mondo, la sballottata ma accogliente arca di Noè, che forse non ci salverà dal diluvio ma ci permette di amare i compagni di viaggio, di fare qualche partita di coteccio e bere qualche buona bottiglia. Sarei felice se un giorno si dicesse di un mio libro ciò che Carlo Ulcigrai, in una straordinaria pagina, ha detto del tuo quadro: “una semplice frase senza nulla di angoscioso: un messaggio lasciato là ai piedi del cavalletto, un “torno subito” indirizzato alla Parca.

Claudio Magris