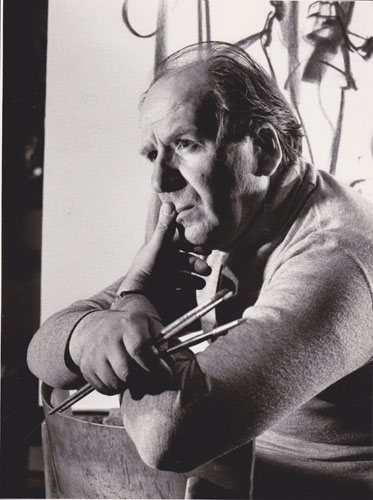

Libero Mazzi

Scandalosa fino a sfiorare il trucco diabolico, questa immagine di Trieste che Livio Rosignano ha riversato con fatica e tormento e tormento sulle sue piastre di rame, e poi torchiata con apprensione e segreto furrore. E lo scandalo e il diavolo stanno nei risultati: una Trieste così, silenziosa, immobile, fissa nel tempo e nello spazio, appena dieci anni fa sarebbe stata giusta; ma sarebbe anche finita nell’ingifferenza delle cose normali. Adesso invece, nel turbine quotidiano di oggetti – rumori – luci, questo suo ritratto costituito da tanti deliziosi e incantati ritrattini non sembra, no, nemmeno affettuosa carezza, o sfids ai tempi fischianti, bensì chiara provocazione per spirito e per struttura.

Non sono infatti mica grandi queste immagini, mica grandi queste immagini, mica ariose e spampanate di luci e ombre sull’effettaccio che il bulino e la pressione suggeriscono. Piccole invece, monocordi, martorizzate di segni, graffi e linee. Così viene fuori una Trieste compatta e asciutta, dove il mozzicone di casa destinato a scomparire lega perfettamente col monumento che sta a guardare, dove il palazzo o la chiesa – simboli sono inscritti nello stesso discorso delle alberature in Sacchetta, dei vicoli stretti, delle scalinatelle, del muretto visto in prospettiva infantile o del lirico frammento di Carso. E ne viene, attorno al grigio rigoroso e severo dei segni, un’aria sbiancata e allibita, senza nubi come negli incantesimi o nei sogni fatti di epoche, cioè di tempi estranei dell’urgenza del quotidiano.Cero anche una Trieste destinata a scomparire ( e per questo magari più valida), arroccata di preferenza sulla collina primigenia, come nell’attesa stupefatta e di quieta tristezza di chi sa di dover presto venire sommerso, salga o no il mare fin lassù. O come di tranquillo presentimento.

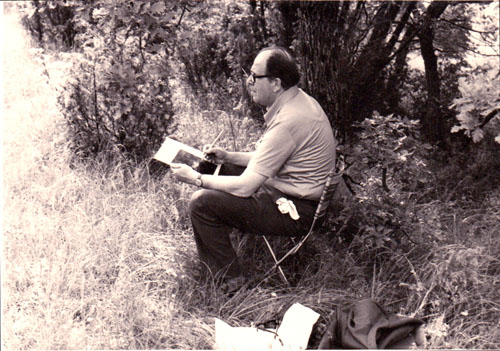

Quindi anche in pittore, e crediamo non a caso, ha sentito il momento di un messaggio legato in modo non effimero alla cronaca dei giorni nostri. Rosignano come tutti quelli in discesa dai quaranta, ha fatto in tempo a essere testimone del “prima”, ha raccolto di persona le voci dei Bergagna e dei Rossini, e adesso vive la transizione che non ha un ordine (almeno apparente) nè un verso. Dunque raduna i suoi frammenti per consegnare a sua volta un discorso il più organico possibile, poeticamente fiducioso che qualcosa meriti di sopravvivere, dove la utilità che ciò avvenga sta nell’esatta misura con cui crediamo nelle cose e in noi stessi.

Libero Mazzi