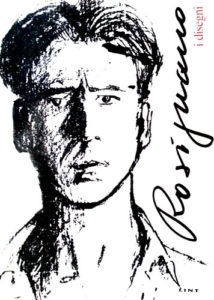

Giulio Montenero

Livio Rosignano alla Comunale di Trieste. I soggetti – ritratti a tutta figura nell’ambiente che rispecchia e determina la loro condizione emozionale – comprendono una gamma di tipi diversi, ricca e complessa più che non nel passato. L’impaginazione e soprattutto l’intonazione tonale – sui verdastri, sui grigi, sulle terre, sui violacei, sui blu – vengono bloccate su una dominante attenuata dalla differente profondità dei flussi luminosi che si espandono fra i corpi e l’indefinito spazio circostante. I dipinti, quasi tutti di grandi dimensioni, sono il risultato di pochi mesi di intensissimo lavoro.

Già da queste constatazioni risulta il giudizio positivo sull’opera di Rosignano. Egli è giunto al momento della pienezza delle sue forze d’artista, ad una maturità espressiva tesa quanto coerente. La lentamente sofferta e combattuta introiezione delle componenti culturali è stata portata a termine.

Tali componenti vanno distinte, a nostro avviso, in due ordini. Da un lato c’è il Rosignano memorialista e moralista, il cantore dei brandelli d’un passato triestino che vengono frantumati dalla risacca del tempo e dalle incalzanti mareggiate della civilizzazione consumistica. Il ricupero fa leva sui precedenti letterari, sulla mozione di sentimenti che una volta – trenta o vent’anni fa – erano deriso privilegio dei happy few, emarginati dalla cultura ufficiale. (Giotti e Saba; che vogliono costoro?). Il dibattito culturale vedeva le opposte schiere dei neorealisti e degli astrattisti.  Comunque l’intero territorio della cultura non asservita era disprezzato. Oggi, in sostanza, nulla è cambiato. Ma l’apparenza, quella sì, è cambiata completamente. La mozione dei sentimenti che fa leva sui tre sparuti angoli dei caffè rimasti – il Tommaseo, il San Marco e il Diramare -, su qualche ciuffo di verde della periferia e sugli ultimi borghesi e sugli ultimi proletari, mescolati nella consapevolezza della comune sconfitta, non fa più paura ad alcuno.

Comunque l’intero territorio della cultura non asservita era disprezzato. Oggi, in sostanza, nulla è cambiato. Ma l’apparenza, quella sì, è cambiata completamente. La mozione dei sentimenti che fa leva sui tre sparuti angoli dei caffè rimasti – il Tommaseo, il San Marco e il Diramare -, su qualche ciuffo di verde della periferia e sugli ultimi borghesi e sugli ultimi proletari, mescolati nella consapevolezza della comune sconfitta, non fa più paura ad alcuno.

Anzi, l’alibi serve a coprire le colpe. Intendiamoci: Rosignano non ne ha di colpe. All’opposto: è un’innocente che soffre per primo, sulla sua pelle, codesta situazione. Ma il pericolo c’è. Il pericolo è che si scambi il quadro con la realtà (che era tale e che nel quadro viene soltanto rappresentata), che si sostituisca con la poesia la situazione storica della quale poesia trasse ispirazione.

Altro ordine di considerazioni quelle che riguardano Rosignano pittore, in senso stretto. Ne abbiamo fatto cenno all’inizio. Il motivo dominante è la politica del vuoto, il sentimento della melanconia e della disperazione. Merito di Rosignano è l’aver testimoniato tale sentimento partendo dal fondamento compositivo opposto (la figura o le figure al centro, sicché viene concesso il massimo rilievo compatibile con l’esiguo spessore della loro presenza sociale) e l’aver intuito differenti e contigue espressioni del vuoto. Ne elenchiamo alcune: l’isolamento del personaggio nel caffè deserto, l’asimmetria della composizione che sancisce l’incomunicabilità fra i personaggi, la collocazione

inconsueta ai bordi che elimina le parti principali del corpo. Alla trama del paesaggio scenico, qui alluso dall’inarcarsi del vuoto retrostante con sfrangiamenti luministici, là perentoriamente limitato dalle fughe prospettiche degli interni che accolgono il larvale vuoto umano dell’ultimo cliente. Quando la costruzione linguistica raggiunge un tale livello di coerenza interna è inevitabile che l’influenza culturale esterna sia più marcata. L’aria della vecchia Trieste di Rosignano è in realtà quella di certa pittura americana prima della ventata astrattista. Ma Rosignano è un pittore vivo, irrequieto, sensibilissimo. Tasta i limiti e a volte li perfora. Così abbiamo la ricusa dei modi evanescenti del bellissimo autoritratto riflesso – o rifratto – oltre il vetro. In questo caso il rapporto fra l’impalcatura compositiva della scena e la comparsa del personaggio non si appoggia a schemi pittorici altrui, né c’è il pericolo d’interpretazioni letterarie da parte degli osservatori. Rosignano trova la via di un dialogo diretto con sé e con le cose. E’ il quadro più aspro, meno elegante della mostra. Ed è quello dal quale, a nostro giudizio, bisognerebbe ripartire per tornare indietro, ripercorsa tutta la mostra, ai disegni, agli schizzi dal vero, alle tappe di una lunga ricerca nella quale ci riconosciamo, come vecchi triestini, innamorati della nostra città, in Rosignano e in lui soltanto.

Livio Rosignano a palazzo Costanzi

A memoria d’uomo non si ricorda una mostra che abbia avuto il successo di questa. Qual è la ragione di tanto consenso? La ragione è semplice e profonda, Rosignano è un uomo onesto che sui quadri dipinge il proprio autoritratto e in quella fisionomia morale larga parte della cittadinanza riconosce se stessa.

Di tutti i pittori di vaglia si è soliti dire che le persone da loro ritratte si assomigliano e assomigliano tutte all’artista che le ha dipinte. Ma per Rosignano tale constatazione è più vera. Col pudore che lo contraddistingue egli non ha intitolato alcun quadro autoritratto ed il solo autoritratto lo rappresenta come un qualsiasi passeggero riflesso dal vetro della cabina del conducente, “sull’autobus”, immerso nell’anonimato piccolo-borghese dal quale ha il coraggio di riscattarsi evocando la giottianamente sofferta nobiltà di suo padre, al n.38, ma altresì al n. 22, nel profilo

emergente dal muro, a significare, sul muro, la fugace labilità delle ombre, delle tracce, delle macchie, ma anche la lotta ingaggiata per una volontà di durata, di eredità morale oltre la morte.Infatti la condizione di squallore mortale impronta a se lo spazio quotidiano delle comuni esperienze: ”allo sportello” (la fila in attesa all’ufficio anagrafico), “all’uscita” (l’uomo che esce dalla stanza buia),”il cameriere” (nel salone deserto del caffè,spettrali lui e l’ambiente come alla morgue) sono le stazioni della via crucis di molti di noi, con un doloroso scambio metaforico fra le circostanze tragiche che ci vengono quivi ricordate e quelle giornaliere dalle quali tentiamo di rimuovere il clima lutiuoso.

Ricordiamo gli studi dal vero di Umberto Veruda alla morgue di Parigi. Rosignano conclude il ciclo aperto da Veruda e ne replica il consenso. Prima di Veruda c’era stata , detto schematicamente, la pittura oggettiva, Scomparini, al massimo di ampiezza del vocabolario iconico, la maggiore ampiezza stilistica e culturale portata a sintesi nel dipinto,la finalità decorativa compenetrata ad una precisa collocazione architettonica. Veruna prende dal suo maestro un solo filone, il ritratto veristico, e ne esaspera le componenti soggettive, tanto come interpretazione individuale, se vogliamo arbitraria, della persona effigiata da parte dell’artista, quando come soggettività del fare pittoresco, il bozzettone non concluso, la violenza espressionistica dei colori, gli sfrangiamenti delle forme, la deformazione del vero. Sono trascorsi molti anni da allora, è venuto Levier, oggi c’è Rosignano, la ruvidezza di allora è diventata finezza di Rosignano, eccezionale tensione delle vaste superfici lattiginose o, più frequentemente tenebrose nelle quali crescono, lungo ben collocate linee di frattura e zone di concentrazione energetica, le preziosità materiche dei grumi di colore, le sovrapposte striature vibrate come colpi di sferza. Lalezione dell’informale in possibilità di rovesciare la sintassi tecnica, per cui il denso ed opaco è in primo piano e le venature sono sullo sfondo, compenetrandosi nell’unità della tessitura pittorica che esclude da se ogni altra realtà ha alimentato dal di dentro, dal di sotto, l’operare di Rosignano, ne ha raffinato il metodo, ne ha sublimato le conclusioni. Rosignano dipinge soltanto ad olio e usando soltanto il pennello.

I 47 quadri esposti sono il risultato di appena un biennio di lavoro, se si accentuano ”natura morta” del n. 25 e “la vecchia” del n. 30 che sono del 73, nonché “come in uno specchio” al n.1 e “osteria” al n.5 del 74, quadri, questi ultimi, nei quali la scomposizione chiaroscurale i ventagli di colore, la pesantezza delle masse fanno ancora avvertire l’ultima derivazione da Levier.

E i quadri del biennio appena trascorso sembrano l’opera di decenni e il risultato di tecniche molteplici, pennello e spatola e persino acrilici. Invece Rosignano dipinge di getto, ad olio con il pennello, con quella velocità che permette di ottenere la saldatura perfetta fra elementi prima lungamente meditati.

Forse l’esempio più persuasivo a riguardo, la prova della sua abilità viene da “luce del video ”al n.45. Ma noi per l’intrico fra la forma e il contenuto, preferiamo due quadri che ci sembra si rispecchino l’uno sull’altro: “abbandono ”al n.29 e “mercatino” al n.36.

In entrambi c’è la condizione descritta da Corrado Marsan nella prefazione del catalogo. “una solitudine” che raffiora per coagulazione e per accumulo, allo stesso modo che lo spazio sfondo in cui si dibattono o galleggiano i suoi personaggi e i suoi trofei riaffiora e si sublima per l’assottigliarsi e l’alleggerirsi della materia.

E in e in entrambi vi sono supposizioni, riflessi, elegie, epigrammi, citazioni, dediche rientrate, folgorazioni, fuochi fatui, spazi conclavi, convessi, interni esterni ribaltati, riquadri e strisce di colore puro o impastato. Ma con più forza si assiste allo scambio, al centro della composizione, fra due amanti – sia pure amanti nell’ebbrezza del perdono reciproco che vince l’ebbrezza dell’alcool, quando la stanchezza dirada le ombre dell’osteria – e il mucchio di sacchetti di nailon depositi alla cantonata dagli acquirenti d’oltre confine. Dolorosa mercificazione, oggettimatizzazione del vitale, continuità fra la città di ieri e quella di oggi

Montenero

Mostre d’arte – 1974

Mostra di soli disegni ed avvenimento, dunque, inconsueto che abbisogna di qualche spiegazione. Ce le fornisce l’artista stesso con il garbo di una prosa misurata che cela molte amare inquietudini: “Come si può interiorizzare una realtà, se non vi ci accostiamo cercando di capirla, amarla, soffrirla? E quale migliore mezzo che il disegno? Il fatto di trovarsi davanti al foglio bianco, nella concentrazione più completa, e tentare di cogliere una sagoma, di rubare un atteggiamento è già un atto d’amore, di partecipazione…

Disegno che deve risultare diario appassionato, confessione, gioco, ironia, ghiribizzo…”.

Proprio e soltanto così: confessione, gioco, ironia, ghiribizzo. Il disegno è per Rosignano un gesto improvviso e al tempo stesso cauto, silenziosa esplosione d’un monologo che conferma l’inutilità d’interminabili discussioni fra amici, in cui s’era detto tutto quello che rimaneva da dire. La rabbia della solitudine impotente si spegne nell’attimo della ricuperata dignità dei personaggi socialmente insignificante, reietto dalla società che pesa e che conta. Donne scolorite dal lavoro, bambini annoiati, vecchi che leggono il giornale al caffè, pescatori, ragazze…

Al di là di tali sia pur generiche connotazioni le figure di Rosignano sono soltanto uomini. Ed è il momento più alto del suo atteggiamento virilmente lirico. La persona quanto più è accostata ai propri simili tanto più rimane isolata nella sua unicità. Non sai a quale ceto appartiene; non ne distingui l’età, la professione, la condizione sociale; non riesci a spiegarti la ragione del piccolo assembramento di gente in cui tu stesso sei coinvolto. Ti ritrovi a fissare lo sguardo su un profilo che ti torna familiare. Forse un artista, un letterato famoso, un poeta della vecchia Trieste che per civetteria indossa cenci sgualciti da popolano. Sarà magari uno scaricatore del porto vestito a festa o un anziano ospite dell’”Istituto” in libera uscita. Chissà. Alto, magro, le spalle sbilenche, il basco calcato sul cranio calvo, c’è un ignoto interlocutore che ci volge la schiena.

Il teatro, la manifestazione pubblica della istanza privata, delinea il luogo deputato in cui svolgersi. E’ il calcolo trigonometrico del vuoto che separa il terzetto dei personaggi. Di scorcio, di profilo, di schiena, imbronciati durante la lunga attesa senza termine, essi, per quanto uncinati dalla aggressiva definizione dell’ictus e del doctus grafico, finiscono nel nulla e si sciolgono nell’aria. Il campo dell’assenza viene ora delimitato dalle ordinate barriere di sedie e di tavolini dentro la squallida magniloquenza dei caffè “rinascimento” o liberty. Sulle grandi specchiere e sulle vetrate si raccolgono le dense ombre della memoria. Camminiamo a ritroso e arriviamo alle soglie della periferia, fra i cespugli, gli sterpi, l’incerto margine dei boschi di castagni, di querce, nei siti dove persino la città cancella se stessa.

Qui si ha la riprova della forza del disegnatore. I pretesti letterari, sui quali ci siamo soffermati pur di parlare di qualcosa, vengono meno e resta la spoglia essenzialità del segno. Torniamo indietro, rientriamo nel caffè San Marco, nel caffè Tommaseo, torniamo sulle rive della Sacchetta, ai bordi del Canale, davanti alle panchine dei passeggi. Il disegno è davvero insostituibile. Ciò che Rosignano ci ha detto col disegno non può essere tradotto in alcun altra lingua. Bisognerebbe descrivere non i suoi personaggi, ma i tratti della penna, ora sottile e arabesca pur nell’asprezza dei contorni, ora intozzata nelle macchie o nel fitto tratteggio a direzioni oblique. Rosignano non si ripete. Trova la parola giusta sul filo rapido della frase che corre via veloce nello spazio. C’è un’analogia perfetta fra l’equilibrio delle figure scalate secondo una prospettiva verosimile e l’equilibrio delle figure nei bozzetti, varianti di atteggiamento accostate sul medesimo foglio.

Il diario è in queste carte e vien fatto di pensare alla funzione magica della poesia, catarsi delle passioni nella non rassegnata testimonianza storica, intrico di sentimenti individuali e collettivi unificati dalle leggi del linguaggio.

Ma per intendere il valore del disegno è necessario combattere la quotidiana battaglia, ridare credibilità a quelle pagine di diario. Da parte mia, sottoscrivo con pieni consenso quello che ha scritto Rosignano: “Oggi, come fosse mai nel passato, c’è una fioritura e un interesse eccezionali per la calcografia. Nonostante, o proprio per questo, il disegno, più di quanto non paia, viene trascurato. Risalire ai perché, indagarli, ci porterebbe lontano, o magari ci  impantanerebbe in diatribe che alla fine lasciano la bocca amara.

impantanerebbe in diatribe che alla fine lasciano la bocca amara.

Noi invece vogliamo qui sottolineare come il disegno ci appaia insostituibile. Parliamo di un disegno che permette di seguire passo passo l’iter di un artista, che ne segni le vibrazioni, gli sbandamenti, gli entusiasmi…”

Questo è il disegno di Rosignano, dono preziosissimo e raro. A chi attribuire la colpa della realtà? Non vogliamo tirar fuori il fattore genio. Vero è, invece, che una compitezza invisibile ma pressante spinge gli artisti ad impiegare le proprie risorse nell’opera che avrà una collocazione favorevole. Il disegno richiede invece tempi lunghi e solitari per essere apprezzato e meditato, proprio poiché rapido e scarsamente è il momento esecutivo. Carta, china o matita, tutti possono disegnare. Ed un artista dotato, come Rosignano, di disegni ne sforna a centinaia. Dov’è, allora, il valore del disegno di Rosignano?

Per comprendere questo valore, attraverso i riconoscimenti, i dubbi, le conquiste dell’artista. Il premio non mancherà. La mostra di Rosignano è un’occasione da non perdere.

Giulio Montenero

Museo Revoltella, mercoledì 17 novembre 2004-11-29

La pittura è una poesia che si vede e non si sente,

e la poesia è una pittura che si sente e non si vede.

Leonardo,Trattato della pittura, 1, 16

Vero è ben, Rosignano

Vero è ben, Rosignano! Per iniziare al modo con cui Ugo Foscolo apostrofava l’amico Ippolito Pindemonte, vero è ben che nessuna illusione di sopravvivenza viene concessalungo i mille sentieri popolati da fantasmi, sentieri intrecciati nell’immane semisecolare selva che il Pittore aveva dapprima piantato, poi fatto crescere, infine recintato cin l’invalicabile vallo della sua potente soggettività. Eppure quel che di Trieste rimane impigliato nei rovi di questo monumento editoriale, senza precedenti nella storia dei libri d’arte della città e probabilmente senza futura imitazione, io vorrei che fosse guardato con amore da chi verrà dopo di noi.

E’ un’opera di incredibile mole, oltre duecento pagine di grande formato, vigilate con minuziosa cura dalla Lint, trecentotredici splendide tavole a colori dei dipinti e quasi altrettanti nitidissimi fac-simile di quei suoi disegni, furiosamente sgorbiati, eppur preziosi quanto le antiche miniature, e venticinque ampi saggi dei critici, critici capitanati da Claudio Magris che celebra da par suo l’amico, poeta di fede e disincanto, al quale spetta il compito di farci vedere ciò di cui non ci eravamo accorti, nel nulla che ci circonda.

Chi non conosce Rosignano deve proprio convincersi che, se avrà la buona volontà di avvicinarsi alle figurazioni di Rosignano, a volte molto grandi, a volte assai piccole, se avrà la pazienza di frequentare i luoghi solitari delle sue febbrili passioni, represse nel silenzio, e di intrattenersi coi suoi molti amici, quasi sempre altrettanto silenziosi quanto i luoghi delle sue solitarie passeggiate in periferia, parteciperà un poco alla volta ai prolungati mutismi delle segrete intese amicali, e si persuaderà che, rispetto alla profondità e all’ampiezza dei sentimenti evocati nelle figurazioni, non vi è nulla di esagerato, nelle parole che i critici hanno speso sui quasi sett’anni di svariatissimi lavori pittorici e grafici di Rosignano. Ed è da aggiungere che questo imponente libro non è che la quintessenza distillata dai succhi dell’immane foresta: tremila e più dipinti ad olio, e oltre quindicimila disegni. Se dovessi trovare un equivalente in letteratura di questa grandiosa e melanconica saga, cantata da Rosignano nei suoi quadri e nei suoi disegni, ricorrerei a quelle “opere mondo” che Franco Moretti raccoglie nel suo saggio sulla forma epica dal “Faust” a “cent’anni di solitudine”.

Certo, per apprezzarlo appieno bisogna, per l’appunto, entrare nel suo mondo. Ed è un mondo che esclude la Trieste dei campioni felici e dopati, la la Trieste città della scienza, la Trieste in carta pattinata dell’expo. In questo senso Rosignano è il pittore più nostro, appartenente a una triestinità sofferta e marginale, come ha visto bene l’unico critico che ha avuto il coraggio di dirle queste cose, un critico friulano fin dalle midolla, e quindi anti – triestino , che pure ci ha compreso a fondo, perché ha provato sulla sua pelle le stesse medesime nostre amarezze e anche il presagio degli ultimi dolori, che lo attendevano prima di morire. Il critico è il mio collega e amico Arturo Manzano. Ascoltate ciò che ha detto a proposito dall’esposizione di 103 opere a Udine, nel 1976. “Il suo lungo raccontare insiste su un solo tema, a prima vista non ricco di avventure, non variato da episodi o da colori. Il tema è Trieste, ma è una certa Trieste che sta sotto quella che appare a chi la incontri soltanto nello stupendo paesaggio, nelle chiassose trattorie domenicali, nella riviera di Barcolla stipata di macchine, di giovinotti e di ‘mule’ dai corpi prepotenti e abbronzati e dall’estro traboccante, vivo e pronto e smaliziato e aggressivo, e magari impertinente e perfino sguaiato. E’ una certa Trieste che sta sotto a chi la incontri in una superficie in una superficie verniciata di  ottimismo, città di nodi mercantili e culturali di una mitica Mitteleuropea.

ottimismo, città di nodi mercantili e culturali di una mitica Mitteleuropea.

Purtroppo, sotto quella vernice sta una realtà amara, il destino di una grande città civilissima umiliata da eventi avversi determinati, si, dalla fatalità della storia, ma anche dall’imprevidenza degli uomini. Non so se tutti consentiranno ch’io definisca Rosignano artista “impegnato”. Non è la stessa locuzione impiegata da coloro che fanno la cronaca delle folle esasperate, frastornanti, comiziali, che dilagano e rumoreggiano sulle piazze. Certo Rosignano è altra cosa:: non alza la voce. Ma l’impegno c’è. E come s’insinua fra le pieghe della privacy e, attraverso l’angoscia dei personaggi che si dilata nelle mezz’ombre di interni ed esterni rotte inaspettatamente da bagliori come i fuochi fatui, viene fuori, non la cronaca, ma l’anima della Trieste più vera e più fonda, non inondata dalla luce folgorante del golfo e non gioiosamente inghirlandata dagli erti pioppi di Roiano e di Scorcola, ma ancora tutta annidata nella parte Teresiana, come tenacemente legata ai luoghi del sorgere ed ingrandirsi dei due secoli del suo splendore”.

Consento pienamente con ciò che ha scritto Manzano. Perciò provo fastidio nei confronti di quanti male impiegano il patetico interclassico di Rosignano: pescatori e facchini accanto alle massaie cariche di sporte, oppure pensionati, che leggono il giornale nei vecchi caffè, accanto agli operai disoccupati, che giocano a carte in osteria. Costoro usano l’illustrazione miserabilista in parallelo al neorealismo di Guttuso, alibi per quanti appartengono alla Trieste abbronzata e sguaiata , alla Trieste che coltiva in carta pattinata il mito austriaco, dimenticando gli orrori nazisti.

Sono nel contempo profondamente e intimamente grato a Livio Rosignano, ragione di un affetto sincero, perché in quasi mezzo secolo, precisamente dal 1961, quando sono ritornato a Trieste, dopo dieci anni di lavoro a Vicenza, in quasi mezzo secolo di mia opposizione a quell’incultura del sarcasmo e della prevaricazione, che inalbera i suoi quadri come bandiere dell’unica vera arte, mai Livio Rosignano mi ha fatto mancare la sua premurosa benevolenza, nel rispettoso misurarsi reciproco dei nostri contrapposti ruoli.

Ho provato tenerezza quando, nel 1971, Livio Rosignano mi ha regalato uno dei pochi esemplari di un prezioso libro di versi, nel quale, sotto il titolo “Allora”, egli aveva raccolto le nobili e alte poesie del padre Eugenio. In questa monografia, che oggi viene presentata, Livio descrive bene e ritrae ancor meglio suo padre. Vi invito alla comprensione di quell’uomo, orgoglioso per l’indipendenza del proprio pensiero, nutrito avidamente di molte letture, assorbite fino a farsene i propri modi espressivi, ma piegato da una pessimistica rassegnazione nei confronti dei mali del mondo, tratto che potrebbe aver origine dal temperamento depresso degli istriani, essendo egli nato a Sovignacco di Pinguente nel 1894. Di lui tenterò di leggere due poesie, che ritengo indispensabili per entrare nella pittura di suo figlio. La prima poesia, in dialetto, ha per titolo “ El sveiarin che mori”.

Povaro sveiarin sfinì da l’asma,

disperà ieri sera te scoltavo

e come da un malà che sta morendo,

el nostro gnàmpolo destin pensavo.

Ti batevi pianin pianin, a stento,

e tremavo che’l cuor te se fermassi,

come se za qualcoss’ de mi sparissi

insieme con quei ultimi t’passi.

E dentro me strenzeva sto pensier

Che tuto al modo passa, che ‘l mio cuor

Se fermerà come le tu’rodele,

che gnente sarà stà ‘l nostro saver,

che non sarà sta gnente ‘l nostro amor,

gnente ‘l vardar la tera o, su, le stele!

Nella pittura di Livio riscontreremo un trapasso dai quadri di umili nature morte ai ritratti che investono temi umani universali, e, analogamente, nelle liriche di Eugenio, arriviamo dal dialetto alla lingua della poesia La fede”.

Investita dal vento la vela,

la paranza su l’onde

scivola via;

ma se il soffio s’arresta,

la vela s’allenta,

ricade afflosciata

e la nave ristà

Così da la sua fede ognor sospinto,

se la fede gli manca, l’uomo è vinto,

e più avanti non va.

Se noi sfogliamo la cospicua monografia di Livio Rosignano, passando in rassegna le centinaia di opere qui riprodotte, sentiamo che egli è stato in tutto e per tutto fedele a un metodo di penetrazione della realtà con la sonda amara e profonda dell’intensa densità pensante, secondo l’esempio che gli è venuto da suo padre. Mi vien fatto ricordare un appunto di Diego Valeri, che, in un corso universitario sulla poesia latina del Pascoli, rimproverava al poeta di Myricae un accesso di approfondimento cosmologico e gnostico, a danno dell’immediatezza impressionistica. Altrettanto si può dire dell’opus di Rosignano. Nei fogli e nelle tele non c’è traccia di penna e non c’è guizzo di pennello in cui non ci sia la presenza dell’artista a se stesso, quale lo aveva prefigurato suo padre. Tuttavia merito ancor maggiore gli va riconosciuto nell’aver smentito, lungo tutta la sua prolungata e fecondissima carriera d’artista, ogni ombra di presagio infausto da parte del padre, che avrebbe potuto temere di aver scoraggiato il figlio dalla sensazione piena di essere nella propria pelle, per cui Livio iteratamene lo rassicura testimoniando il diletto rimpianto di non aver saputo dare a mio padre un simile conforto, e temo che peggio sia per i miei figli.

Il pittore interpreta il mondo, il suo mondo, e nell’interpretarlo lo ordina. Il filone ordinativo della pittura di Rosignano è il ritratto. Dei grandi ritrattisti del passato si dice che tutti i loro personaggi si assomigliano fra loro e assomigliano all’autoritratto dell’artista. Ciò è più che mai vero per le figure di Rosignano. I suoi autoritratti appaiono improvvisi e allarmati, come un “a capo” che tronca il precedente fluire del dialogo con la persona effigiata. E si intuisce che Livio è combattuto fra una sorta do pudor panico e il sentimento opposto, eredità lasciategli anche questa dal padre, il quale prima di uscire si soffermava lungamente allo specchio, giustificando l’apparente narcisismo con l’obbligo di essere a posto, camicia, cravatta e cappello, non per sé ma per rispetto agli altri. Ma l’impulso alla fuga stronca il voyeurismo e il pittore descrive la scena del proprio autoritratto mancato, un vuoto percorso da risonanze metafisiche. Sullo sfondo, una tenda mossa dal vento, richiama inconsapevolmente Klimt, oppure, in primo piano, una coppia di appendimantelli thonet, sguarniti da ogni capo di abbigliamento, forse anticipa l’evocazione secessionista di Kounellis, caffè viennesi a Napoli.

Trieste, quand’era la più borghese fra le città d’Italia, poteva ben vantarsi di aver promosso la civiltà del ritratto, e di averne postulato le varianti più fantasiose, più stravaganti e più filosofiche, in una successione di autoritratti che dal romanticismo ottocentesco approdano ad Auschwitz. Al Museo Rivoltella abbiamo un ricco campionario di codeste trovate carnevalesche che nascondono presagi di morte. Giuseppe Tomiz dipinge se stesso sulla porta della rustica latrina della sua villa di Gradiscutta, come fosse uno specchio che lo riflette gioioso per il piacere di evacuare. Tosto Eugenio Bosa deride la lugubre poesia sepolcrale dei Canti di Ossian, e immagina la visione notturna del proprio tumulo abbandonato da tutti e sormontato da una croce che reca la scritta “Pregate per l’anima di Eugenio Bosa”. Cesare Soffianopulo partecipa al veglione delle maschere, trasformandosi , novello Fregoli, in sei diverse versioni, fino a sollevare la gentile bautta, modellata secondo la forma di un alter ego dolcemente femminile, per svelare un teschio consunto. Infine il salto nel mistero della profezia. L’ebreo Arturo Nathan, che nel 1944 sarebbe stato ucciso, deportato a Biberach, raffigura nel 1927 se stesso come un morto, gli occhi aperti sul proprio destino, avvolto nel sudario e ritto in piedi su un paesaggio desertico della Palestina.

Non so se Rosignano studiò e meditò questo sconvolgente assortimento di materiali iconografici autoreferenziali, trascinati da un refolo di bora nelle casualità del turbine della storia. Certo è che rifiutarne l’imitazione e attraversarne gli spiriti a nulla gli sarebbe giovato se egli non avesse forgiato a fuoco lo strumento disegnativi che gli permette di enucleare i nuclei della propria metamorfosi memorativa.

Il disegno di Rosignano è sempre e soltanto un evento soggettivo. Annullati i confini fra macchie chiaroscurali e segni di contorno, annullati i limiti fra il comico e il tragico, il diario dell’artista immerge persino l’individualità caratterologica dell’autore nel magma di quell’eppica domestica e familiare che esiste soltanto nella seconda vita, nel ricordo sul bianco della carta. I modi sono estremamente vari. Il ductus frenetico incide a stella un intrico zigzagante. Brani a tratteggio incrociato reticolano e imprigionano i gorghi delle ombre. Improvviso, l’ictus saettante uncina il profilo di un amico per salvarlo dal nulla che incombe.

Giulio Montenero